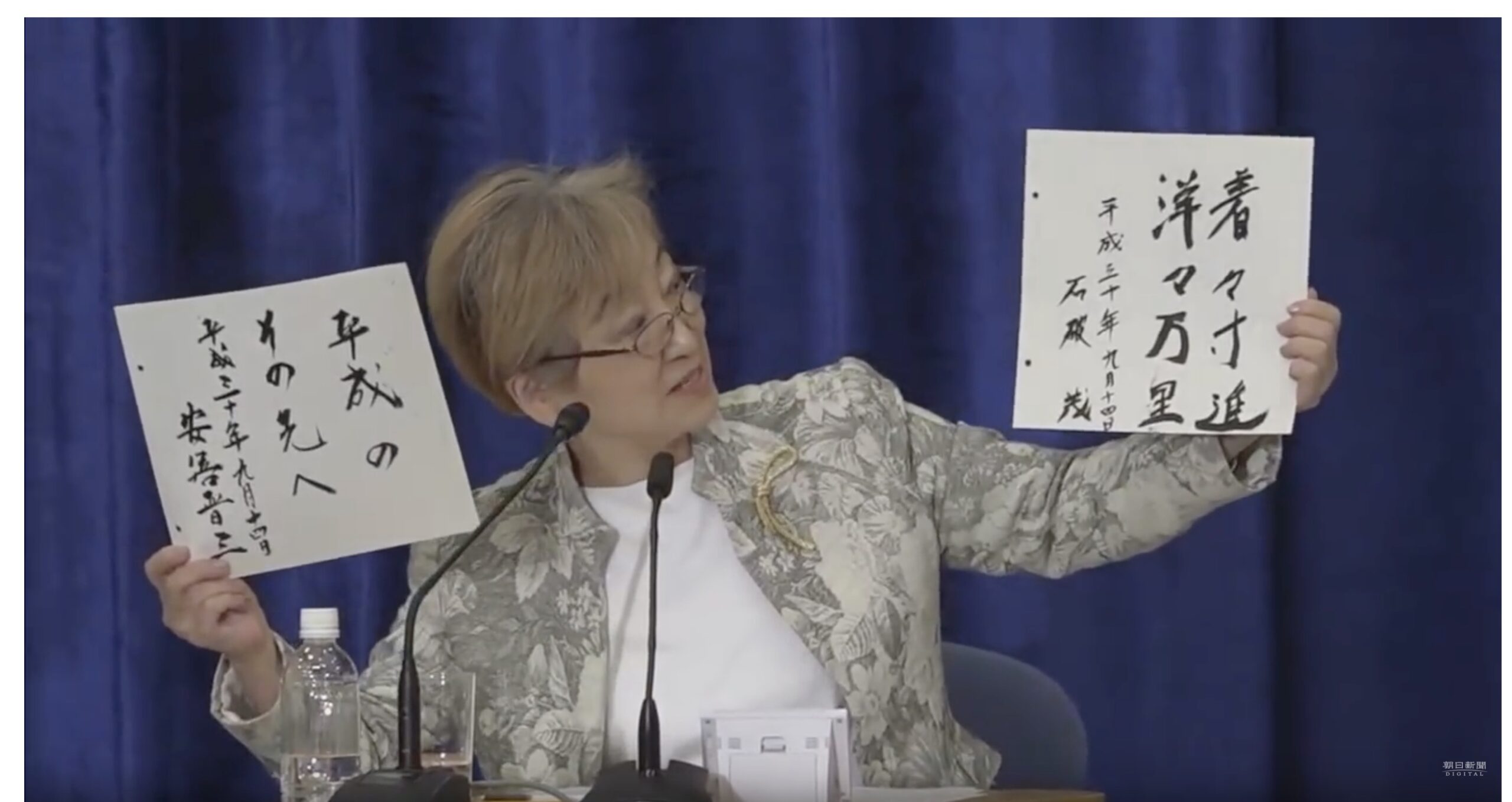

自民党総裁選、9月14日の討論会で安倍首相は「平成のその先へ」と揮毫。

その先へ

その先へ行かせてはだめ

その先は後に戻れぬナチスの手口

全2時間

![]() ←クリックを!

←クリックを!

(人気投票です。上位に行くほどより多くの人に読んでもらえるかという期待です)![]() ←大変お手数とは存じますがこれもどうかよろしく!

←大変お手数とは存じますがこれもどうかよろしく!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【詳報】自民党は自由か? 安倍氏と石破氏が論争:朝日新聞https://www.asahi.com/articles/ASL9F5FZWL9FUEHF006.html

「嘘をついちゃいかん」こう言えば済むものを、そう言ったら党内の安倍応援団から「個人攻撃だ」と言われる。だからこんな回りくどい表現をした石破か(笑)。人にこんだけ苦労させておいて「自民党は自由に議論できるのか。党内は閉ざされたような雰囲気ではないか」と問われ、安倍「私はまったくそうは思っていないんです」「闊達な議論が行われていると思います」「私は至らない人間ですから、私の批判は当然あるだろう」「どんどん言っていただければ」もないだろう。

干すだの誓約書を書けだの辞表を書けだの言っておいて。

しかしやはり討論にならないのだ。「闊達な議論が行われていると思います」とは言うものの、その具体的な根拠は提示せず。

統計や指標の操作お手のもの

統計所得、過大に上昇 政府の手法変更が影響

補正調整されず…専門家からは批判も(西日本新聞)

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/448833/

のら猫:『エンゲル係数急上昇も経済好循環のアベノミクス?!』

https://noraneko-kambei.blog.so-net.ne.jp/2018-02-09

のら猫:『気がつけば省庁までも国民に息を吐くよに嘘をつく国 』

https://noraneko-kambei.blog.so-net.ne.jp/2018-08-31-1

ひたすら偽造 安倍晋三

「農産物輸出データ」水増し疑惑

#MAG2NEWS https://www.mag2.com/p/news/370454

「安倍晋三首相の嘘つきは証明されている」 前川喜平前文科次官が講演

https://www.sankei.com/politics/news/180711/plt1807110029-n1.html

のら猫:『石破氏よ総裁選の標語からはずしちゃだめだ正直公正』

https://noraneko-kambei.blog.so-net.ne.jp/2018-08-27

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今日もお読みくださり、ありがとうございました!

/\ /\

m (_ _) m![]() ←クリックを→

←クリックを→ ![]()

↑大変お手数とは存じますがクリック↑をどうかよろしく

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

統計所得、過大に上昇 政府の手法変更が影響 専門家からは批判も

2018年09月12日 西日本新聞

政府の所得関連統計の作成手法が今年に入って見直され、統計上の所得が高めに出ていることが西日本新聞の取材で分かった。調査対象となる事業所群を新たな手法で入れ替えるなどした結果、従業員に支払われる現金給与総額の前年比増加率が大きすぎる状態が続いている。補正調整もされていない。景気の重要な判断材料となる統計の誤差は、デフレ脱却を目指す安倍政権の景気判断の甘さにつながる恐れがある。専門家からは批判が出ており、統計の妥当性が問われそうだ。

高めになっているのは、最も代表的な賃金関連統計として知られる「毎月勤労統計調査」。厚生労働省が全国約3万3千の事業所から賃金や労働時間などのデータを得てまとめている。1月に新たな作成手法を採用し、調査対象の半数弱を入れ替えるなどした。

その結果、今年に入っての「現金給与総額」の前年比増加率は1月1・2%▽2月1・0%▽3月2・0%▽4月0・6%▽5月2・1%▽6月3・3%-を記録。いずれも2017年平均の0・4%を大きく上回り、3月は04年11月以来の2%台、6月は1997年1月以来21年5カ月ぶりの高い伸び率となった。安倍政権の狙い通りに賃金上昇率が高まった形だ。

しかし、調査対象の入れ替えとならなかった半数強の事業所だけで集計した「参考値」の前年比増加率は、1月0・3%▽2月0・9%▽3月1・2%▽4月0・4%▽5月0・3%▽6月1・3%-と公式統計を大きく下回る月が目立つ。手法見直しで、計算の方法を変更したことも誤差が生じる要因とみられる。

誤差に対しては、経済分析で統計を扱うエコノミストからも疑義が相次いでいる。大和総研の小林俊介氏は「統計ほど賃金は増えていないと考えられ、統計の信頼性を疑わざるを得ない。報道や世論もミスリードしかねない」と指摘。手法見直し前は誤差が補正調整されていたことに触れ「大きな誤差がある以上、今回も補正調整すべきだ」と訴える。

厚労省によると、作成手法の見直しは調査の精度向上などを目的に実施した。調査対象の入れ替えは無作為に抽出している。見直しの影響で増加率が0・8ポイント程度上振れしたと分析するが、参考値を公表していることなどを理由に「補正や手法見直しは考えていない」(担当者)としている。